La storia della seconda metà del Novecento viene quasi sempre tralasciata dai programmi di quinta superiore. È una consuetudine arrivare all’esame di maturità senza sapere nulla della guerra fredda, del terrorismo italiano, o della fine della prima repubblica. Le ragioni di questa pratica avvilente sono da ricercare in un’attitudine poco sviluppata da parte del docente medio verso la disciplina, spesso considerata solamente ancella della filosofia, e in una mentalità crociana che considera gli ultimi anni più prossimi al presente oggetto della cronaca e non dell’indagine scientifica.

Sono passati quasi vent’anni dal mio ultimo anno di liceo, ma il tempo pare non essere trascorso all’interno delle mura scolastiche. Oggi come allora le stesse cerimonie, gli stessi rituali, che dall’altra parte della barricata danno ancora più fastidio. Si fa tanto parlare di merito, ma al di là di tutti i provvedimenti ministeriali più o meno efficaci, va detto che il miglioramento dell’offerta formativa passa attraverso una trasformazione antropologica della figura del docente. Se la crisi è un’opportunità, allora i tempi travagliati della nostra scuola, un riflesso del momento del paese, sono l’occasione per cambiare e per definire (anche) una nuova etica professionale e una più evidente responsabilità sociale della nostra categoria.

Nel mio piccolo ci provo. Non sono sicuro di fare le cose per bene: come spesso accade le sperimentazioni sono suggestive ma piuttosto instabili. Ma mi piace fare così: rischiare un po’, variare spesso, divertirmi molto.

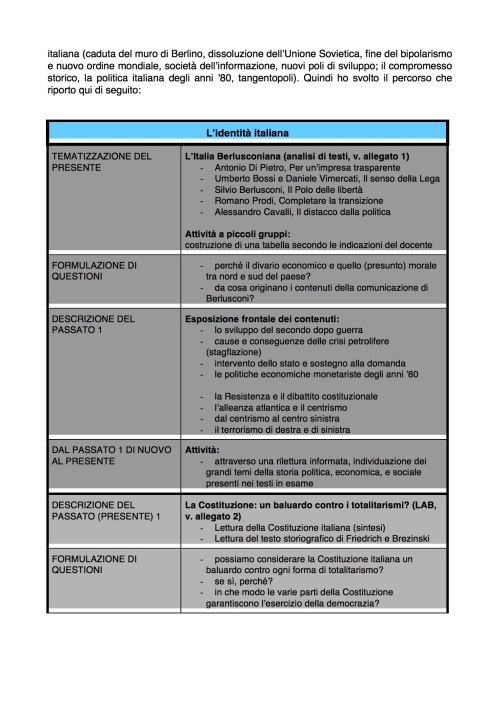

Per questo motivo pubblico un progetto realizzato quest’anno in una classe quinta di un liceo scientifico (una buona classe!). Si tratta di una storia a gambero, che parte dal presente e che regredisce sino alla IGM con un passo cadenzato dalla formulazione di questioni. In questo modo gli studenti sono portati a partecipare attivamente alle lezioni, a lavorare in gruppo, a conoscere argomenti per loro molto interessanti, e a sviluppare le competenze cognitive specifiche del fare storia.

Questo lavoro non si sarebbe potuto realizzare senza l’aiuto di Paolo Bernardi e senza i preziosi consigli di Ivo Mattozzi.

[laboratorio sulla Costituzione realizzato con il materiale e le idee di Marco Cecalupo e Giulia Ricci]

ho visto dei libri di terza media che trattavano l’olocausto in due facciate, riassumevano in un paragrafo 8 settembre e Repubblica di Salò senza parlare di rappresaglie & co… e il mondo finiva con la caduta del muro di berlino.

chissà se così si accorgeranno di quanto sia sempre tutto uguale e circolare

Sono uno studente della quinta in questione e devo dire che concordo pienamente con quanto detto dal prof. Bossini.

Oltre ad essere interessante, a mio avviso, un percorso del genere fa emergre le potenzialità “non letterarie” della storia: la storia fatta al liceo non può e non deve essere un approfondimento delle poche cose dette alla medie, o almeno non solo. Lavorando in questo modo ho scoperto aspetti molto più interessanti dello studiare la storia di quanto non sia solo il mero nozionismo: logica e causalità sono le protaginste, il che, se non altro ad uno scientifico, mi sembra molto stimolante.

A. Bettati

Grazie Andrea. Dì anche che non ti ho pagato! 🙂